A “caixinha de Pandora” do porão: o que o mito da ditadura silencia

A ditadura militar tem sido abordada pelo governo Jair Bolsonaro de modo nostálgico, como um período em que supostamente a vida era disciplinada e a economia ia bem. Essa ideia falaciosa acaba abrindo uma caixa de Pandora. Além de a política econômica ter redundado, entre outros males, num escandaloso arroxo salarial, o Estado brasileiro – livre de cobranças dos cidadãos – se viu “autorizado” a torturar e matar toda e qualquer oposição, tendo passe-livre para a corrupção.

Por Marina Costin Fuser*

Publicado 07/10/2019 11:00

Havia um medo muito grande de que camadas populares assumissem maior autonomia sobre os rumos do país – ou que seguissem o exemplo de Cuba, que em 1959 destituíra seu déspota, Fulgêncio Batista, por meio de um ascenso popular. Vivíamos na era do Macarthismo, da caça-às-bruxas dirigidas aos comunistas, no ápice da Guerra Fria. Esse período, como mais tarde veremos, é marcado por muito machismo também.

De acordo com o sociólogo Florestan Fernandes, a ditadura militar aparece no Brasil como um “mecanismo de autodefesa política” frente a antagonismos acirrados em um momento de crise do capitalismo dependente latino-americano. O golpe privilegiou os interesses das camadas dominantes (tanto internas como externas) em uma “ditadura de classe”, em que a concentração de poder “veio a ser mais rígida, violenta, sistemática”, enquanto a opressão se tornou “aberta e desmascarada”.

“As elites militares foram compelidas a uma composição interna através da qual o controle do poder tem seu preço no próprio âmbito das forças armadas impondo a neutralização calculada das opções políticas divergentes e a eliminação dos intolerantes”, analisou Florestan. Tudo graças a uma “uma nova ideologia”, que foi “construída sobre a concepção militar de ‘desenvolvimento com segurança’. De outro lado, a conjugação da ditadura militar com uma filosofia altamente tecnocrática implica um gradual endurecimento de calibre direitista. A militarização do Estado e da política tende a mover-se facilmente na pior direção, pois, como uma fonte visível de totalitarismo fascista.”

O Golpe de 64 no Brasil acompanha a onda dos golpes militares que abalou a América Latina entre as décadas de 1960 e 1970, pondo em relevo a noção de “segurança nacional” cuja autoria se remete ao coronel G. Lincoln diretamente do Pentágono, que dividia o mundo em fronteiras ideológicas, ao passo que pressupunha a existência de “inimigos internos”. O que está imbricado no conceito de “segurança nacional” é um combate ao comunismo, dentro e fora das fronteiras nacionais.

Ambos os conceitos de “inimigo interno” e de “elementos subversivos” foram definidos em termos vagos, de modo a que qualquer opositor pudesse se converter em uma ameaça – e merecesse arcar com severas consequências. Estava instaurado um novo tipo de tirania.

Frente a um cenário de crise orgânica aberta, a resposta teria de ser compatível com os interesses das elites dominantes, disciplinando, assim, não apenas os elementos apontados como “subversivos” – mas todos aqueles contrários aos rumos do País em todas as esferas. Do ponto de vista da economia, havia a necessidade de pôr fim à crise vigente e dar passos consideráveis no campo industrial, no compasso da modernização. Urgia a necessidade de uma mudança estrutural da economia.

Com o poder centralizado nas mãos de um poder autoritário, cimentam-se as bases do que veio a ser chamado de “milagre econômico”: o próprio cenário de bonança econômica e relativa estabilidade do regime ditatorial, com base na disciplinarização de segmentos da economia – o fluxo ascendente da economia no continente. Do ponto de vista político-social, houve o refluxo dos atores sociais contrários ao golpe, aniquilados pela primeira onda repressiva, pautada na cassação de mandatos políticos, no desmantelamento de direitos políticos e na suspensão da estabilidade do funcionalismo público.

Os atores sociais diretamente atingidos por essa primeira ofensiva compreendiam os militantes de esquerda, os janguistas, qualquer um que tivesse participação nas insurgências contra o golpe, integrantes dos movimentos sindical e estudantil e das ligas camponesas. No início do governo Castelo Branco (1964-1967), a Operação Limpeza conseguiu, em 90 dias, um saldo de 10 mil a 50 mil prisões. Centenas desses presos passaram pela tortura, que resultou em algumas mortes. Alto foi o preço do “milagre econômico” e curta foi sua duração.

Tal modelo, porém, não é impantado de uma hora para outra, encontrando resistência e atravessando dificuldades latentes. A crise não se restringe ao modelo de acumulação: a economia de conjunto encontra-se em recessão. No Brasil, a resposta em curto prazo para conter a crise econômica põe em marcha uma política de desenvolvimento industrial calcada no arrocho salarial. Os salários baixos passam a ser incompatíveis com o custo de vida. As facilidades de crédito são restringidas, culminando na carestia de vida. A crise afeta inclusive as classes médias.

Já fazia algum tempo que os atores sociais contrários ao regime haviam despertado, passando por um período de reorganização. O final da década de 1960 foi marcado pela insurgência de novos atores: um movimento estudantil à sombra do “maio francês” (1968) e das ondas contestatórias que realçam o protagonismo estudantil em vários países, inclusive no “cinturão de ferro” (como a Primavera de Praga e o ascenso no movimento estudantil polonês).

Mas a ação transcende os muros das universidades, uma vez que eclode um movimento grevista bastante contundente, entre os ramos fabris e de serviços públicos. Isso ocorre paralelamente ao ascenso estudantil – mas também de forma combinada. Em certa medida, conforma-se uma aliança operário-estudantil, no espírito de que “a luta é uma só”. Não tardou até que a repressão tomasse suas medidas.

Eis que o tenebroso Ato Institucional Nº 5 (AI-5), decretado durante o governo Costa e Silva (1967-1969), se incumbiu de disseminar o terror para afugentar os fantasmas da convulsão social: o regime fecha o Congresso, bem como as assembleias estaduais e câmaras municipais; cassa mandatos, suspende direitos políticos, demite massivamente funcionários públicos civis e militares, bem como juízes; além de decretar “estado de sítio”.

“Escancarada, a ditadura firmou-se”, resumiu o jornalista Elio Gaspari, no segundo dos cinco livros de sua série sobre a ditadura militar brasileira. “A tortura foi seu instrumento extremo de coerção e o extermínio, o último recurso da repressão política, que o AI-5 liberou das amarras da legalidade”. Conhecido como “o golpe dentro do golpe”, em cerca de 11 meses o AI-5 pôs as garras para fora, revelando sua faceta mais cruel: a tortura e o assassinato viraram instrumentos de governo.

Em 1969, surge a Operação Bandeirantes (Oban), que consistia, em termos gerais, em uma organização paramilitar comprometida com a ação direta, operante nas margens da legalidade. Entre seus capatazes estavam oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Dops, das polícias civil e federal, da força pública e da guarda civil. A Oban contava com o apoio do governador de São Paulo, Abreu Sodré, e do prefeito paulistano, Paulo Maluf, recebendo, ainda, doações de empresas como o Grupo Ultragás, a Ford e a General Motors.

“Seus membros circulavam à paisana, em carros ‘chapa-fria’. Seu método consistia no sequestro e na tortura de suspeitos de subversão, com o objetivo de obter informações que servissem de subsídio para novas ações”, relata a socióloga Olívia Rangel Joffily. “As confissões também serviam para orientar as fases do inquérito, a carga do Dops ou da Polícia Federal, e permitir posterior julgamento pela Justiça Militar.”

Mulher e Tortura

“As técnicas de desubjetivação variam entre os extremos da tortura a privações e invasões aparentemente insignificantes”, escreve Patrick Dove no artigo "Narrativas de Justicia y Duelo". Segundo o autor, “para além do objetivo de extrair informação, a tortura busca desarmar a subjetividade da vítima. Frequentemente acompanhada por violência sexual, a tortura dramatiza a profunda assimetria de poder entre torturador e torturado, utilizando essa brecha aplastante para privar a vítima de todo recurso de significação. As invasões convertem o corpo, a voz e as emoções da vítima em instrumentos de poder (…). A tortura procura produzir a perda de controle sobre as funções subjetivas, que funcionam como um signo da morte subjetiva.

Patrick define, assim, como a tortura era funcional ao regime ditatorial brasileiro, sobretudo em sua fase mais assustadora, que corresponde aos dez anos de longevidade do funesto AI-5. Não obstante, a tortura foi um método subjacente aos regimes ditatoriais por toda a América Latina, ainda que não se confine nessa temporalidade, não tenha aqui sua origem, nem tampouco seu encerramento, já que essa prática não é incomum nas atuais democracias.

No caso das mulheres, as particularidades são ainda mais específicas. Na tortura, conforme Olívia Rangel Joffily, “as mulheres enfrentam uma dupla relação de poder: a do opressor contra o oprimido e a hierarquia de gênero – o não ser possível admitir que a mulher possa ter uma postura de igual para igual, a utilização de mecanismos de humilhação usando atributos de gênero”. Sem contar o eventual recurso de “explorar os sentimentos, partindo da pretensa fragilidade da mulher”.

Mães e esposas de desaparecidos políticos, feministas, militantes partidárias, guerrilheiras, sindicalistas, grevistas, ativistas estudantis, integrantes de movimentos de bairros ou eclesiais – essas mulheres enfrentavam dificuldades até mesmo no seio da própria esquerda para afirmar-se como atores políticos. Poucas chegaram à direção de partidos e movimentos. Enquanto lutavam, tinham que provar-se a todo o momento para ganhar a confiança de seus companheiros.

Eram muitos os preconceitos da sociedade que encontravam eco na militância contrária ao regime. Passavam da noção de que o lugar da mulher é cuidando da família e dos afazeres domésticos até a visão do “sexo frágil”, supostamente incompatível com a ideia de pegar em armas ou mesmo ir a protestos de rua.

O auge do feminismo se dá na década de 1970, período em que, mundo afora, a segunda onda do movimento lança luz sobre a opressão da mulher – tanto do ponto de vista teórico como ativista –, pondo em xeque os valores que sujeitam a mulher aos confins da imanência. Em vários países, mulheres foram às ruas e passaram a reivindicar direitos civis e trabalhistas. Consignas como “trabalho igual, salário igual”, “pela legalização do aborto”, entre muitas outras, figuravam pelas ruas e universidades nos quatro cantos do Planeta.

Na América Latina, a segunda onda também encontrou ressonância, mas à margem da militância dos principais partidos políticos, sindicatos e outras instâncias representativas da esquerda. A marginalização acabava causando um apartheid entre as esquerdas e os movimentos ditos feministas. Por outro lado, “a existência precede a consciência” e o cotidiano da militância nas esquerdas obriga as mulheres a questionar algumas hierarquias imperantes nas frentes de atuação e nas estruturas político-organizacionais.

A politização das mulheres e seu engajamento na luta de classes traziam à tona novos embates e novos questionamentos. Muitas mulheres não mais se contentavam com tarefas meramente organizativas, como colar cartazes e atuar como informantes. Elas queriam estar na linha de frente. Algumas conseguiram cumprir papéis dirigentes.

Se o machismo estava presente nas esquerdas, sem sombra de dúvidas ele aparecia escancarado em seu vértice oposto: os agentes da ditadura. Retornando à questão da tortura, não há palavras capazes de traduzir os tratamentos conferidos às mulheres presas políticas.

A tortura, tanto a física como a psicológica, como consta na tese de Olívia Rangel Joffily, quase sempre envolve algum tipo de agressão sexual: as roupas raras vezes permaneciam em seus corpos; o estupro era bastante comum, inclusive com penetração de fios elétricos e objetos metálicos nas regiões erógenas; havia xingamentos e humilhação; eram usados os recursos mais atrozes para se extrair informação, ao mesmo tempo que se intentava destruir as mulheres sob tortura – fazer com que se sentissem culpadas por não exercer o desígnio próprio de sua natureza feminina.

Episódios de tortura envolvendo os filhos, tortura de mães na frente dos filhos e ameaças das mais pérfidas eram empregadas para fragilizá-las. Os relatos encontrados nos arquivos do Dops/DOI-Codi desnudam quão longe pode ir a barbárie humana. Recomendo a leitura dos relatos de Amelinha e Criméia Teles, Rosalinda Santa Cruz, entre outras tantas mulheres, que fazem do ato de narrar as memórias da barbárie vivida uma militância.

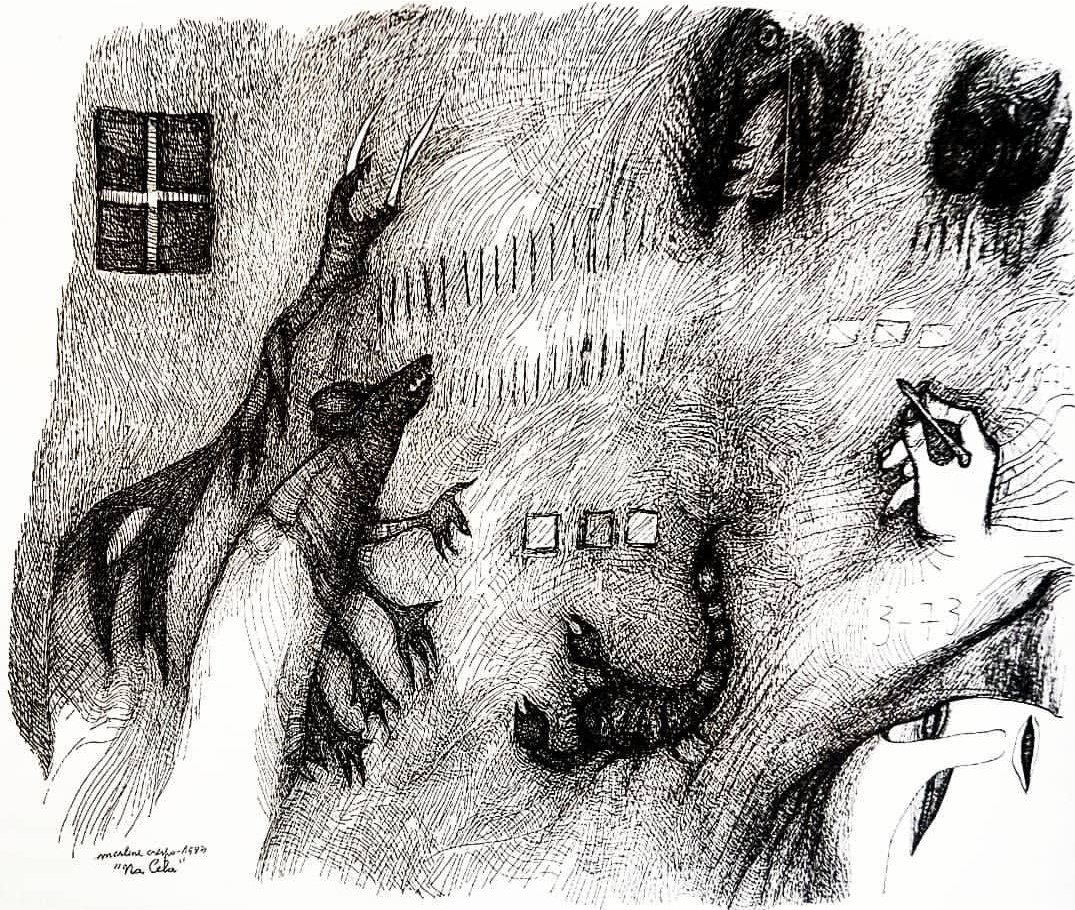

Como neta de uma vítima de tortura nos porões do DOI-Codi, prefiro não reproduzi-los aqui, pois atravessa o corpo de uma forma doída; dor esta que minha avó Marlene Perligeiro Crespo preferiu comunicar ao mundo através de suas gravuras. Em respeito ao seu silêncio – e aos seus traços que gritam e dizem o indizível –, deixo um convite para que apreciem a arte de minha avó. As gravuras que ilustram este artigo, de sua autoria, estão no livro Desenhos de Resistência, publicado pela editora Outras Expressões.

* Marina Costin Fuser, socióloga, concluiu o doutorado em Cinema e Estudos de Gênero na Universidade de Sussex (Inglaterra). É autora de Palavras que Dançam à Beira de um Abismo – Mulher na Dramaturgia de Hilda Hilst.

DOVE, Patrick (2005) “Narrativas de Justicia y Duelo: Testimonio y Literatura del Terrorismo de Estado em el Cono Sur” In: Escrituras, Imagines y Escenários ante la Represión. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina.

FERNANDES, Florestan (1977). Circuito Fechado – Quatro ensaios sobre o “Poder Istitucional”. Segunda edição, HUCITEC, São Paulo-SP.

GASPARI, Elio (2003). A Ditadura Escancarada, Companhia das Letras, São Paulo-SP.

JOFFILY, Olívia Rangel (2005). Esperança Equilibrista – Resistência Feminina à Ditadura Militar no Brasil 1964-1985). Tese de Doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo-SP.

MORAES, Lygia Quartim de (1990). A Experiência Feminista dos Anos Setenta, Editora UNESP, Araraquara-SP.

TOSSATO, Ana (2009). “Mulheres no Ascenso Operário de 1978 a 1980”. In: Lutadoras – A História de Mulheres que Fizeram a História. Ed. Iskra, São Paulo-SP.

SANTOS, Sheila Cristina (2008). A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a Reparação do Estado às Vítimas da Ditadura Militar no Brasil. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais pela PUC-SP sob a orientação da PRF. Dra. Vera Lúcia M. Chaia, São Paulo-SP.

TURNER, Graeme (1993). British Cultural Studies – An Introduction. 2a Edição, Redwood Books. Londres, Inglaterra.

WILLIAMS, Raymond (1979). Marxismo e Literatura. Tradução: Waltensir Dutra. Zahar Editores, Rio de Janeiro-RJ.

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e IEVE – Instituto de Estudos sobre a Violência de Estado (2009). Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985). Imprensa Oficial, 2ª Edição. São Paulo-SP.