Ajuste fiscal: velha receita dos golpistas

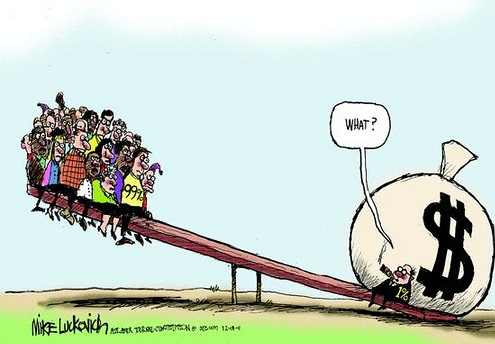

A extensão e a profundidade da crise brasileira têm sido pouco debatidas nessas eleições. Elas não são expostas com franqueza pelas candidaturas conservadoras por que isso revelaria um cenário assustador caso esse programa de governo saia vitorioso das urnas.

Por Osvaldo Bertolino*

Publicado 26/09/2018 22:16

É evidente que a crise agravada com o andamento da marcha golpista iniciada em meados de 2013, quando a TV Globo domou as manifestações de junho e direcionou-as para a direita, reflete o modo como a maioria dos países arquitetou suas economias nos anos 1980 e 1990. O objetivo, atingido com o golpe do impeachment fraudulento de 2016 que rasgou o programa de governo eleito em 2014, era restaurar a velha ordem neoliberal. Não há medida econômica desligada da política.

O corte representado pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 interrompeu uma trajetória que criou raízes nos estertores da ditadura militar e floresceu nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC). A ideia é mais antiga, vem do liberalismo econômico do Império, mas, como explicou José Luís Fiori em artigo no site Carta Maior em 2002, sua formulação mais consistente e moderna foi dada pela política monetária ortodoxa e pela defesa intransigente do equilíbrio fiscal e do padrão-ouro dos governos paulistas de Prudente de Morais, Campos Sales e Rodrigues Alves. Seus objetivos e políticas se mantiveram praticamente intocados até a crise econômica de 1930 e as suas ideias fundamentais continuaram vivas e atuantes.

Ainda segundo Fiori, que é professor de Economia Política Internacional no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o país passou por um salto industrialista com a Revolução de 1930, seguindo a tendência esboçada nas teses "industrialistas" presentes na Constituinte de 1891, que adquiriu maior consistência e velocidade nos anos 1950, durante os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitscheck. Mas emergiu, também, de acordo com ele, um projeto de desenvolvimento econômico, social e popular que nos anos 1960 chegou a propor, ao lado da industrialização e do crescimento econômico acelerado, o objetivo da democratização da terra, da renda, da riqueza, do sistema educacional e do sistema político.

Programa de Metas

Com esse diagnóstico, é possível dizer que o golpe militar de 1964 representou uma ruptura com o ideal desenvolvimentista — apesar da conservação de alguns de seus traços, sobretudo no governo do ditador Ernesto Geisel. Mas a predominância era conservadora, um regime econômico moldado pelas teorias de Eugênio Gudin e aplicado por Roberto Campos como ministro do Planejamento, auxiliado por Octávio Gouvêa de Bulhões no Ministério da Fazenda, iniciado já no governo do presidente Castello Branco, o primeiro ditador do ciclo militar.

Castello Branco retomou um ensaio do governo Juscelino Kubitschek, quando seu ministro da Fazenda, Lucas Lopes, e o diretor do Banco de Desenvolvimento Econômico (BNDE, hoje BNDES, com o acréscimo do “Social”), Roberto Campos, tentaram executar o "programa de estabilização” nos moldes do que pregam os candidatos conservadores nestas eleições de 2018. Havia uma contradição evidente: como conciliar altos investimentos com arrocho fiscal? Argentina e Chile experimentavam o tratamento de choque do Fundo Monetário Internacional (FMI) e os resultados faziam com que o plano de Lopes e Campos enfrentasse forte resistência no Brasil.

Mas a pressão externa era grande e Juscelino Kubitschek acabou cedendo, o que resultou no inevitável conflito entre o "Programa de Metas" e a "estabilização". Lopes e Campos se isolaram no governo. A controvérsia acabou com as ordens do presidente da República para que as negociações com o FMI fossem rompidas. Assim como dizem hoje os neoliberais, Lopes e Campos pediam paciência porque a economia estava prestes a gozar dos frutos do "ajuste fiscal".

O presidente, contudo, não quis saber de conversa; em discurso no Clube Militar, palco de intenso debate sobre as duas orientações que existiam no governo, ele disse: "O Brasil já se tornou adulto. Não somos mais os parentes pobres, relegados à cozinha e proibidos de entrar na sala de visitas. Só pedimos a colaboração de outras nações. Através de maiores sacrifícios poderemos obter a independência política e, principalmente, a econômica, sem ajuda de outros."

Agonia da especulação

Ao tomar posse da economia com o golpe de 1964, Roberto Campos, agora tendo Octávio Gouvêa de Bulhões como parceiro, iniciou a operação de uma “reforma” econômica desastrosa para a maioria dos brasileiros, mandando uma parte do Brasil de volta ao século XIX. Entre 1964 e 1967, a dupla criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para substituir o regime de estabilidade no emprego, baixou as tarifas de importação e varreu impostos como o do solo, que penalizava latifúndios, com uma “reforma” tributária elitista.

Apesar do “milagre econômico”, financiado com capitais especulativos estrangeiros, o Brasil chegou nos anos 1980 com a língua de fora. A crise da dívida que preparou a chamada "década perdida" resultou no impasse em que o país se meteu na “era FHC”. Na década de 1990, os governos neoliberais, ao se "integrarem" ao cassino global com suas políticas de juros estratosféricos, optaram por um caminho oposto, por exemplo, ao da China — que conseguiu escapar da agonia da especulação com seu sistema imunológico melhor definido basicamente pelo superávit externo e o bloqueio da conversão da moeda local, o yuan, em moeda externa.

A catástrofe que varreu a Ásia e a América Latina chegou a países ricos, como o Japão, que ao tentar criar um dique contra o caminho da especulação financeira global em que se meteram as grandes empresas e os bancos do país injetou mais dinheiro nas mãos dos especuladores, algo como fizeram os Estados Unidos e a União Europeia com a crise que eclodiu em 2007-2008. Para controlar esse movimento, o governo decidiu criar um banco público, com capital de US$ 125 bilhões, e assim garantir o financiamento das indústrias tidas como saldáveis. Segundo o jornal inglês Financial Times, o governo japonês chegou a cogitar o controle de saída de capitais do país.

Parque Jurássico

A lição que aquele ciclo de crise ensinou é que só os Estados nacionais que conseguirem controlar seu sistema financeiro podem construir um dique contra a especulação. No Brasil dos anos 1990, esse debate esteve sufocado pelo chamado "pensamento único" neoliberal. Quando o então presidente Itamar Franco procurou reativar a economia apareceram mil editoriais dizendo que ele era irresponsável, um dinossauro que levaria o país de volta à inflação. Ao assumir a Presidência da República, com o impeachment de Fernando Collor de Mello, eleito em 1989, um estridente coro exigiu a continuidade do programa neoliberal. A pressão resultou na nefasta “era FHC”.

O Brasil era um dos lugares em que a teoria de uma lógica do mercado financeiro funcionando como mão invisível impedindo distorções localizadas mais vicejou. Os "guardiões da moeda" da "era FHC" garantiam que esse fluxo mirabolante de capital não falharia nunca em premiar os países que abrissem suas economias e promovessem "reformas estruturais", o “ajuste fiscal”. Eles diziam que as decisões de compra e venda de papéis obedeciam a uma racionalidade baseada em análises objetivas sobre o potencial de crescimento de cada país.

Era um imposição dessa lógica que o Brasil entrasse no jogo global com um modelo econômico "competitivo". Nada de intervencionismos do Estado, nada de incentivos à microeconomia doméstica. Essas eram as palavras de ordem dos neoliberais, que defendiam suas ideias como se fossem a interpretação das Tábuas de Moisés. Um deles, Gustavo Franco — que foi um arrogante presidente do Banco Central —, certa vez chamou Delfim Netto de "porta-voz do Parque Jurássico" para responder a críticas sobre a apreciação cambial. Em outra, ele comentou a resistência dos portuários à privatização dos portos chamando os trabalhadores de "flanelinhas de navio". "Veneno se paga com veneno", costumava dizer o venenoso neoliberal.

Botes salva-vidas

Ele era uma espécie de síntese da equipe econômica de FHC e o presidente o tratava como o porta-voz mais influente daquela política. Pedro Malan, o então ministro da Fazenda, era tão poderoso que certos círculos políticos chegaram a cunhar o neologismo "malanismo" para definir o que era a economia na "era FHC". Algo muito semelhante ao que se vê nas atuais campanhas eleitorais da direita, cada qual com seu poderoso “economista-chefe” agindo como se fosse o oráculo da nação.

Em situações assim, de impasses, é comum se chegar às cenas do FMI aportarndo com botes salva-vidas carregados com bilhões de dólares e seu receituário amargo: lei de falências que castiga as empresas nacionais, aperto orçamentário, privatizações, liberalização econômica, desregulamentação das relações de trabalho e "reformas" do Estado. É o que está acontecendo agora na Argentina.

Um país como o Brasil precisa analisar com muito apuro esses movimentos. Não apenas porque sua saúde econômica imediata está em jogo mas, sobretudo, para melhor refletir sobre os modelos de desenvolvimento que se oferecem para transformá-lo. O candidato do campo progressista, Fernando Haddad, tem feito discursos consequentes ao dizer que a crise brasileira é complexa e diz muito respeito às mudanças qualitativas que precisam ser operadas diante dos imperativos da conjuntura internacional.

A crise iniciada em 2007-2008 não terminou e pode dar novos sobressaltos a qualquer momento. É preciso um programa de governo de perfil popular e conteúdo desenvolvimentista para enfrentá-la — um projeto essencialmente antagônico ao "ajuste fiscal". Por essa via econômica e política o povo brasileiro tem a chance de projetar um futuro em que todos tenham a oportunidade de serem cidadãos.